Hubungan dan Kedekatan Kritikus – Praktisi Seni: Pengalaman dari Singapura

[Corrie Tan]. Mei 2020, Nia Agustina (Founder dari Paradance) dan redaksi gelaran.id mengundang saya untuk berdiskusi secara daring dan disiarkan (live) melalui akun instagram @gelaran.id. Obrolan ini terkait dengan proyek penelitian S3 saya di National University Singapura, dan saya menemukan diri saya kembali kepada goresan dan luka atas relasi antara kritikus dengan praktisi seni. Gagasan penelitian ini saya mulai dari Singapura namun kemudian mendorong saya untuk mengkondisikan diri di lingkup yang lebih luas, Asia Tenggara.

Pada 2001, Haresh Sharma, salah satu penulis naskah paling produktif di Singapura, mewawancarai mantan kritikus teater koran The Straits Times, Hannah Pandian. Ini hanya wawancara singkat dalam 2 halaman untuk publikasi kelompok teater Singapura, The Necessary Stage yang disebut The Programme. Wawancara tersebut (tautan: https://tnsarchives.com/node/7030) dimulai dengan percakapan berikut:

HARESH: Hi, Hannah.

HANNAH: Hello, Haresh yang cantik, saya menyukai kacamatamu, saya mau menukarnya dengan resep gulab jamun ibuku.

HARESH: Seperti apa rasanya ketika kamu mash menjadi kritikus teater di Singapura?

HANNAH: Membicarakan tentang perubahan arah. Ini seperti rambut lengan yang dicabut perlahan dengan pinset tumpul.

Saya ingat pernah mendengar perbincangan ini juga sewaktu menonton pertunjukan pangung oleh Janice Koh dan Siti Khalijah sebagai bagian dari produksi teater dokumenter Rant and Rave (2012) (tautan: https://www.todayonline.com/blogs/forartssake/rant-rave-history-remaking). Naskah Chong Tze Chien disisir melalui arsip koran dan majalah untuk menjalin sejarah teater dan hubungannya dengan negara dan media Singapura. Saya adalah kritikus teater dan penulis seni The Straits Times ketika itu, dan pembicaraan itu terasa agak bertentangan. Saya tertawa, tetapi juga mendapati diri saya dalam tepian kepahitan dari tawa itu. Rant and Rave memperkenalkan saya yang merupakan calon reporter muda, untuk lebih memperluas sejarah konflik dan perpecahan antara kreator pertunjukan dengan institusi negara/media.

Dalam The Theatre and the State in Singapore (2013), Terence Chong secara ringkas menyelidiki perselisihan antara kritikus dan seniman dalam teater kontemporer. Dari beberapa wawancara dengan praktisi dan mantan kritikus teater, termasuk Hannah Pandian dan Clarissa Oon (keduanya dahulu bekerja di The Straits Times), dia menunjukkan ketegangan antara “hak istimewa” kritikus sebagai “perwujudan modal budaya yang memegang kuasa untuk memberikan modal simbolis (gengsi dan kehormatan) pada pemain lain di bidang itu” dan kejatuhan praktisi seni, ketika kritikus memberikan ulasan yang buruk: “Praktisi seni lokal sempat mengancam untuk ‘menghancurkan karir kritikus’ dan menuduh mereka tidak patriotik” (Chong, 2013:102,104).

Jurang pemisah antara praktisi seni dan media arus utama, dipenuhi kecurigaan dan penyerangan, inilah yang saya rasakan secara mendalam sepanjang waktu pada ketika saya bekerja di koran, meskipun itu tidak diarahkan secara langsung kepada saya. Perselisihan ini, saya percaya, merupakan dua lipatan: persepsi dari kritikus yang tidak mampu menggumuli (mengakrabi) pertunjukan yang provokatif (seringkal membesar-besarkan dengan kontroversi dan membuat sensasi atas pertunjukan ini), dan kurangnya menyadari peran kritikus sebagai “orang dalam”, alih-alih menempatkannya sebagai “orang luar”−selalu menjadi orang asing yang dicurigai. Beberapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul ke permukaan selama diskusi melalui Live Instagram: Kritikus dianggap sebagai “musuh tersembunyi”, atau ada pula “kekhawatiran” menerima ulasan buruk sebagai praktisi seni, sehingga menjadikan tembok pemisah antara keduanya menjadi sulit diatasi.

Saya tertarik untuk mengeksplorasi ketegangan antara gagasan kritik sebagai sebuah pendapat “obyektif” atau “tidak memihak”, dan keinginan saya secara pribadi untuk menulis secara intim (dengan sedikit subyektifitas yang disengaja) atas pertunjukan yang saya alami. Saya menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, untuk apa kritik diperjuangkan?, juga di mana posisinya dalam pertunjukan?. Kritikus berjalan dalam batas asing antara orang dalam dan luar, antara seseorang yang berkomitmen untuk bergulat dengan pertunjukan dan seseorang yang (mestinya) akrab dengan banyak praktisi−sekaligus seseorang yang menduduki sebuah posisi hierarki yang biasanya mengundang kecurigaan dan penolakan. Peran ini berubah bentuk, berkembang, dan berulang, namun cepat menjadi usang. Koran pernah menjadi definisi tunggal dalam melegitimasi pertunjukan, dan siapapun yang menulis dapat menyukseskan atau menghancurkan sebuah pertunjukan – tetapi apa fungsi kritik sekarang di era demokratisasi opini (atau setidaknya lebih horisontal) melalui platform online? Jika kritikus seharusnya menjadi semacam ahli atau master yang menjelmakan modal budaya, seperti yang Terence Chong sampaikan, namun di sisi lain gagasan ini dilucuti oleh seniman (dan penonton) yang merasa tersinggung karena dianggap tidak memiliki cukup modal budaya−yang kemudian membawa kita kepada jalan buntu dan paradoks. Mengandalkan paradoks/ kebuntuan ini untuk legitimasi terasa seperti hubungan yang tidak produktif baik bagi kritikus maupun praktisi seni. Di Singapura, banyak dari kami mewarisi pendekatan kritisisme ini dari kurikulum dan praktik pertunjukan yang eurocentris, yang mana bisa secara perlahan ditelusuri kembali kepada akar filosofis kritik dari zaman Pencerahan di Eropa sekitar abad ke-18.

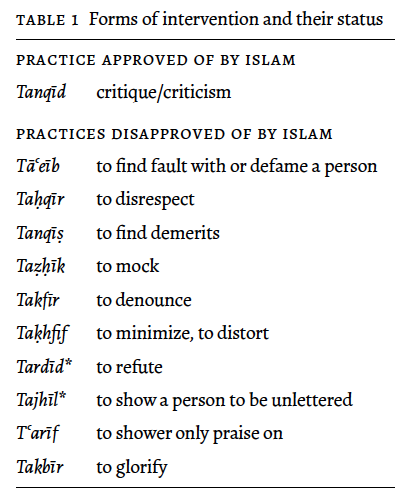

Inikah peninggalan intelektual yang kita ingin lanjutkan untuk kemudian diikuti atau adakah lebih banyak lagi kemungkinan untuk kritisisme di Asia Tenggara yang dapat dibangun dari konteks dan jejaring yang melingkupi kita (Asia Tenggara)? Dalam bukunya, Religion as Critique (2017), antropolog dan ahli teori kritis, Irfan Ahmad, membuat argumen yang tegas, bahwa “Pencerahan−dipertimbangkan sebagai titik acuan untuk kritik dan digunakan sebagai nalar−merupakan sebuah proyek etnis Eropa/Barat berdasarkan identitasnya atas nama nalar dan universalitas melawan serangkaian lainnya (internal dan eksternal)…[ini] membangun kekebalan untuk memproteksinya dari segala macam kritik sembari menundukkan/menaklukkan semua yang lain−“sisanya, seolah-olah-untuk dikritik” (2017:14-15). Buku Ahmad, yang diperkenalkan kepada saya oleh platform kemanusiaan kritis Singapura Bras Basah Open (tautan: https://www.facebook.com/brasbasahopen/), memaksa saya untuk memikirkan ulang apa yang telah saya terima begitu saja terkait kritik. Ahmad juga membuat perbedaan antara kritik dalam cara abad Pencerahan dan dalam tradisi Islam: “Tidak seperti pemikiran abad Pencerahan, yang mana fokus pada nalar, dalam tradisi Islam fokusnya adalah pada qalb (kalbu/hati), dimana merupakan tempat dari akal atau intelektualitas (‘aql)” (2017:60). Sedangkan ‘aql yang sangat bernilai, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh emosi−“ini berada di dalamnya dan dan mendasari hati”. Saya sangat menikmati eksplorasi Ahmad tentang ‘aql (akal) dan qalb (kalbu). Ini membawa secara bersamaan ketegasan intelektual dan emosional.

Jennifer Doyle, yang fokus pada seni pertunjukan dan sejarah seni, menyarankan hal tersebut karena emosi “yang terhubung dalam kritisisme seni dengan praktik yang “ramah” dan naif justru diserap ke dalam kategori yang tidak dianggap serius” (Doyle, 2013:71). Dia berpendapat untuk memperluas “pengaruh yang dapat diterima” dalam penulisan seni dan melawan rasa meremehkan, memposisikan ini sebagai, “dasar kehidupan politis, bukan dalam pengertian menggantikan nalar dan menganggu proses pertukaran ide, perdebatan, dan diskusi. […] tetapi dalam pengertian bahwa terdapat sebuah dimensi afektif (sesuatu yang berkaitan dengan sikap atau nilai) dalam proses dan praktik yang melengkapi sikap ‘politis’ ‘’ (Deborah Gould dalam Doyle, 2013:!24). Semua ini, saya percaya, membantu kita untuk mengerti laku kritisisme sebagai praktik afektif (berkaitan dengan teori pengaruh yang terkadang berkaitan dengan emosi atau perasaan yang bersifat subyektif dan merupakan manifestasi fisiologis, sosial, dan interpersonal yang terinternalisasi) yang bukan hanya tentang menulis kritik, tetapi hubungan yang diolah dan dirawat dengan orang lain. Semacam keintiman.

Apa artinya bermain dengan kedekatan emosional dan intelektual yang kita para kitikus miliki atas sebuah karya? Saya bereksperimen dengan mempraktikkan ini beberapa kali, sangat dekat dengan produksi dan mencoba untuk mencari tahu bagaimana dekat yang “terlalu dekat”. Praktik-praktik yang saya sebut “menulis dari dekat” bukanlah hal baru di Singapura−penulis seperti Ng Yi-Sheng telah mendokumentasikan secara dekat berbagai festival dan platform seperti Flying Circus Project dan Singapore International Festival of Arts. Tetapi apa artinya berteori tentang keintiman kritis semacam ini? Pertama kali saya mencoba menulis dari dekat adalah untuk festival lintas budaya Southernmost yang diselenggarakan oleh kelompok pertunjukan Singapura, Emergency Stairs pada November 2018. Sebelum memulai kerja, saya melakukan percakapan panjang dengan Liu Xiaoyi, direktur artistik kelompok itu. Dia sering menerjemahkan ulasan berbahasa Inggris atas karya-karya Emergency Stairs ke dalam bahasa Cina sebagai bagian dari praktik kerja kelompok tersebut, dan saya sering membayangkan dia membaca semua ulasan dari karyanya yang beraneka ragam (yang positif, yang sangat negatif, dan sebagian besar bingung) dengan sangat senang. Dia berkata kepada saya, “Saya melihat ulasan Anda sebagai hasil ciptaan Anda sendiri. Memang mengambil titik awal dari karya kami, namun tetap saja itu merupakan kreasi Anda sendiri.” Dengan menempatkan ulasan sebagai kreasi, sebuah karya dengan nilai artistiknya sendiri, yang terletak berdekatan dengan karya kelompoknya, ada sedikit dorongan untuk melihat ulasan sebagai validasi dari karya mereka atau sebagai serangan terhadap karya mereka. “Ulasan” (atau bagian dari penulisan kritis) sederhananya muncul dalam rangkaian proses produksi seperti fase “penelitian” atau “latihan” mereka. Upaya pertama ini merupakan eksperimen bagi kami semua, dan Anda dapat membaca lebih lanjut tentang ini di tautan berikut: http://southernmost2018.wordpress.com; Saya menulis mati-matian setiap malam selama lebih dari satu minggu, pulang dari mengikuti latihan satu hari penuh dan menulis dari jam 8 malam sampai jam 2 atau 3 dini hari, dan seluruh tim kreatif akan membaca tulisan saya sebelum latihan dimulai lagi Jam 9 atau 10 pagi hari berikutnya dan memberi komentar. Ini semacam hubungan kritis yang belum pernah saya temui sebelumnya, dan sesuatu yang ingin saya jelajahi lagi. Salah satu pertanyaan paling menarik yang muncul selama sesi Instagram Live di @gelaran.id adalah apakah peran dramaturg mungkin muncul di Asia Tenggara sebagai perlawanan atas peran yang parah dan hirarkis pada kritik (kritikus)?. Kehadiran saya di festival Southernmost sebagai partisipan-pengamat yang diam dalam latihan dan kegiatan jelas mengaburkan batas-batas antara figur kritis atau dramaturgis. Saya sudah mencoba mencari tumpang tindih dan perbedaan antara kedua praktik ini dan saya yakin akan lebih banyak yang muncul dalam proses penelitian.

Penjelajahan ke dalam peran kritikus telah memaksa saya untuk mencari teman dan mitra di bagian lain Asia Tenggara yang juga bergulat dengan tantangan atau menjelajahi jalur baru di sekitar peran dan fungsi kritik. Para penulis seni dan kritikus dari seluruh Asia Tenggara selalu bergerak melalui jaringan informal, tetapi beberapa dari kita berkumpul secara lebih formal ketika mengikuti pertemuan Asian Arts Media Roundtable (Mei 2019) yang diselenggarakan oleh platform media seni Asia Tenggara yang berbasis di Singapura, Arts Equator. Banyak dari delegasi untuk Roundtable pertama ini adalah penulis dan kritikus perempuan yang berusaha untuk menempa jalan dan praktik baru di negara asal mereka. (Di sinilah saya bertemu Nia!) Pertemuan para penulis dan kritikus dari seluruh Asia Tenggara ini menyingkap dimensi-dimensi praktik kritik yang lebih efektif yang mungkin diabaikan. Saya membaca pertentangan ini melalui proses “inter-embodiment” dari Sara Ahmed, di mana “pengalaman hidup atas penubuhan selalu menjadi pengalaman sosial untuk tinggal bersama tubuh-tubuh lain”, di mana “‘tubuh saya’ bukan milik saya: penubuhan merupakan pembuka keintiman ‘saya’ dengan orang lain ”(Ahmed, 2000: 47).

Delegasi Asian Arts Media Roundtable dari seluruh Asia bergulat dengan merosotnya media cetak dan kebangkitan media digital, penguatan pada berita hiburan dan selebriti dengan mengorbankan liputan seni, kurangnya remunerasi untuk pekerja budaya yang tidak menentu, hubungan yang bisa berubah antara kritik dan seniman dan bagaimana ini dipertahankan, dan kesibukan pasar seni yang mengubah semua seni menjadi komoditas dalam siklus konsumsi tanpa henti. Kami juga berbagi makanan, menonton pertunjukan bersama, bersimpati, dan mendorong satu sama lain−pada saat yang sama mengakui perjuangan bersama −seperti pencemaran nama baik dan undang-undang media di seluruh Kamboja, Thailand, dan Singapura, atau penolakan terhadap bahasa Inggris sebagai bahasa yang kami (poskolonial) harus bergantung untuk komunikasi , dan juga perjuangan-perjuangan yang lain, seperti meluasnya buta huruf di Kamboja pasca genosida dari tahun 1975-1979, atau peran monarki di Thailand dan tekanan khas pada seni pertunjukan.

Sarjana budaya Taiwan, Chen Kuan-Hsing telah terang-terangan berbicara tentang situasi produksi pengetahuan di Asia yang membangun pemahaman jati diri poskolonial “dalam kaitannya dengan wilayah yang berdekatan maupun kawasan secara keseluruhan” (Chen, 2010: 2). Dengan cara yang sama, saya tertarik pada bagaimana teori yang berkembang di wilayah yang berdekatan diberikan, diterima, dan dipertukarkan saat beredar melalui konteks lokal. Saya benar-benar berharap untuk kembali ke Yogyakarta tahun depan untuk memahami bagaimana kritik dan kritisisme dipandang di sana−dan mungkin semacam berbagi secara generatif praktik yang kita miliki. Saya juga telah memikirkan tentang apa peran dari para kritikus di masa pandemi (tautan: https://medium.com/@suki_magazine/from-dream-to-dystopia-the-cultural-critic-in-the-age-of-pandemic-bb171808b543) – di mana banyak dari kita telah sangat terlibat dalam gerakan sosial, koordinasi gotong royong, dan menciptakan dukungan bagi pekerja budaya. Kritik−sebanyak dia dianggap sebagai mata luar atau tatapan ketika datang ke suatu pertunjukan- kebanyakan menjadi bagian dari tatanan ekologi budaya dan berkontribusi sekaligus bergantung padanya. Bagaimana kita bisa lebih memahami hubungan ini dan memperbaharuinya dengan cara yang mencerminkan saling ketergantungan kita, dan komitmen kita satu sama lain?

Referensi

Ahmad, Irfan (2017) Religion as Critique: Islamic Critical Thinking from Mecca to the Marketplace. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Ahmed, Sara. (2000). Strange Encounters: Embodied others in post-coloniality. London & New York: Routledge.

Chen, Kuan-Hsing (2010) Asia as Method: Toward Deimperialization. Durham & London: Duke University Press.

Chong, Terence (2013) The Theatre and the State in Singapore: orthodoxy and resistance. London & New York: Routledge.

Doyle, Jennifer (2013) Hold it against me: difficulty and emotion in contemporary art. Durham & London: Duke University Press.

Horwitz, Andy (2012) “Re-Framing The Critic for the 21st Century: Dramaturgy, Advocacy and Engagement”, Culturebot, Sept 5. https://www.culturebot.org/2012/09/13258/re-framing-the-critic-for-the-21st-century-dramaturgy-advocacy-and-engagement/

Oon, Clarissa (2019) “Going beyond surfaces and silos: how the arts media can survive – and thrive – in a digitally disrupted Asia”, keynote presentation at the Asian Arts Media Roundtable, May 24. https://artsequator.com/aamr/keynote-speech-01-eng/ (English) https://artsequator.com/aamr/keynote-speech-01-indo/ (Bahasa Indonesia)

Stuart Santiago, Katrina. “From dream to dystopia: the cultural critic in the age of pandemic”, SUKI Magazine: COVID-19 Stories and Responses, May 15. https://medium.com/@suki_magazine/from-dream-to-dystopia-the-cultural-critic-in-the-age-of-pandemic-bb171808b543

Tan, Corrie (2018) “Southernmost 2018: writing performance and performing writing at the Southernmost 2018 festival by Emergency Stairs”. http://southernmost2018.wordpress.com

Esai di atas diterima redaksi Gelaran dalam Bahasa Inggris, diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Nia Agustina.